クルクル回る宇宙の不思議

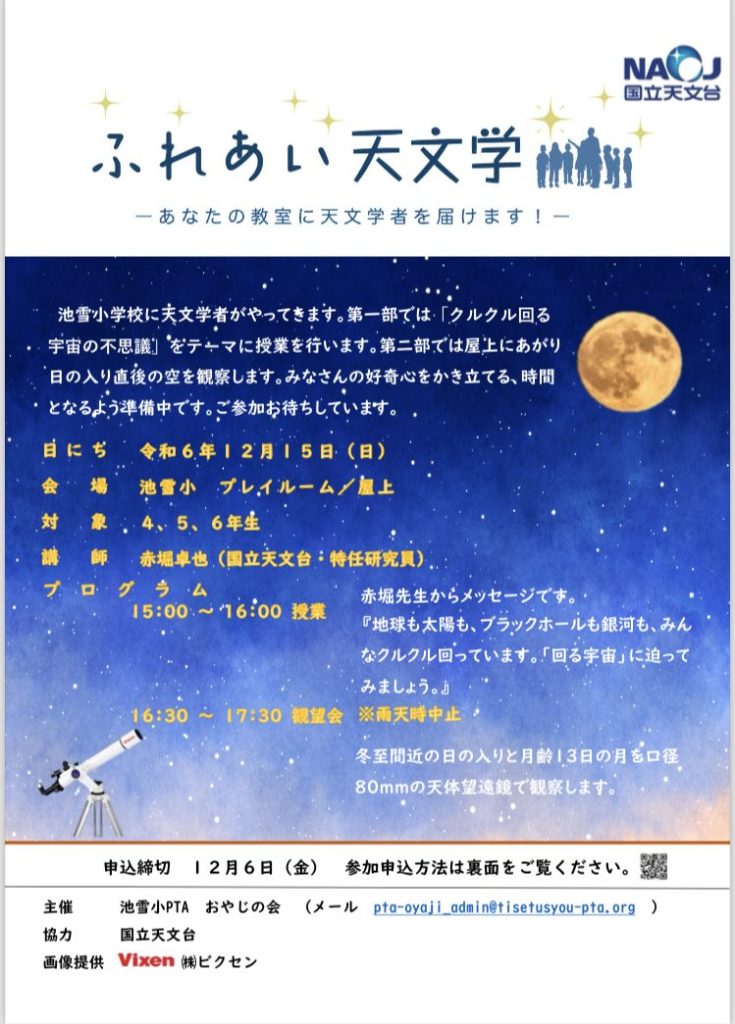

昨年末12/15(土)池雪小プレイルームと屋上にて、天文学の講座と天体観測のイベントがありました。

お越しいただいた講師の先生は、国立天文台に在籍されている特任研究員の赤堀卓也さん。

国立天文台とは、

「今日に至るまで謎に満ちている宇宙を解明する為、装置の開発から観測に至るまで、世界中の研究者と宇宙の謎に挑んでいる」施設で、「日本で唯一宇宙・天文の事を調べる研究所」とのこと。

まずは座学からスタート。

惑星の角運動量をテーマにした内容として、スクリーンに太陽系惑星が8つ映し出されました。

皆さんもご存じのこの8つの惑星、太陽の周りをメリーゴーランドのように回っていますが、それぞれの惑星の回る速度は異なっているのだそうです。

実際に体と椅子を使って行った自転の実験では、体の形を変えるだけで速度が変わることに「おぉ~」と歓声があがりました。

また、太陽系内に「イトカワ」と名付けられた小惑星があるそうで、それについて問題が出されました。

「探査機を地球からイトカワにつけるためには探査機をどう飛ばせばいいのか?」

この難しい問題に複数の子どもたちが回答、地球と探査機とイトカワになりきって

実際にそれぞれの惑星になりきり動いてみせたところ、赤堀先生もびっくり!!

すぐに正解を導きだしました。さすが池雪の子!!

その後、JAXAの動画をみながら答え合わせ。

(地球から探査機が出発してイトカワの軌道に近づいて行きます。

探査機の速度は少し早めにしておきますが、そのままにしておくと追い越してしまうので、イトカワに近づいてきたら少し遅くしていき、軌道が合った所で着地させるそうです。そんなことができるんですね。。ちなみに戻りはというとイトカワを離れた後地球の軌道に合うように速度を落としていくそうで

ケプラーの法則に従っていかないとうまくできないそう)

CGによる天体の映像も素晴らしく宇宙空間ってこうなってるんだと、とてもわかりやすく

更に、講師の先生が補足をしてくれるのでとにかくわかりやすい!イメージしやすい!

平面の図鑑では味わえない楽しさがありました。

印象的だったのは

「宇宙全体は回転してますか?」との子どもからの問いに、

今のところ宇宙全体は回ってないのではないか、というのが標準的な理解はあるものの、

一つ一つの銀河を見ると回っている、さらに宇宙の部分部分を見ると回っている。

…ところが!!

右回り左回りまちまちで総和をとると、宇宙全体ではゼロなのではないかと。

ではなぜそうなるのか、現在までの研究で極めて一様で等方という見解。

宇宙空間では等方ではない、という強い観測がなく極めて等方に近い、

との観測的事実があります。ですが、断言はできないそう。

む、難しい……理解が追いつきません………まだまだ研究中だそうで、それを解明できるのは未知数だそうです。

先生の代ではおそらく解明できないけれど、目の前にいる子どもたちの若い世代が

いつか………もしかしたら………見つけられる…かもしれない。

と、いつかきっと解明できると、希望を抱いて研究をされているように聞こえました><

小ネタをはさみながら座学は終了、屋上へ移動していよいよ天体観測です。

ここからは東京科学大学から8人の学生の方が、沢山の天体望遠鏡と双眼鏡を持って加わってくださいました。とても大きい望遠鏡を何個も手際よく組み立て、天体に照準を合わせていきます。

なんとこの日は満月🌕!!

月はもちろん、土星、金星、衛星も3つ見ることができ、双眼鏡でも申し分なく月を楽しむ事ができました。土地柄、飛行機もよく飛んでおり、子どもたちは月と飛行機のコラボに大興奮!

高台という事もあって遠くまで良く見えます。

高倍率の望遠鏡では、木星の縞模様、木星の衛星3つ、土星の輪も観測できて、理科好きの子どもも増えたようです^^

今回参加された皆さん口々に仰っていましたが、こんなに色んな惑星が見れるなんてうれしい!!そして自分の目で生で見るのがやっぱり良い!!との事。

望遠鏡越しに写真を何枚か取りましたが実際に自分の目で見た方が色合いとか印象とかが全然違いました。

とても寒い屋上でしたが、講師の先生や学生の方たちが、とても丁寧に質問に答えてくださったり、「あれは金星です」などと星を教えてくださったりしたお陰で、天体をとても身近に感じられました。

こちらの写真は天体望遠鏡からの木星。木星のすぐ近くに衛星も3つ見えました。

赤堀先生をはじめ、ご協力いただいた東京科学大学の学生の方々、お手伝いいただいた皆様のお陰で素敵なイベントが叶いました。

また、その学生たちに協力を募ったり、足りない分の双眼鏡や天体望遠鏡の手配まで、おやじの会の皆さま、毎度の事ながら、素敵な時間を提供していただき有難う御座いました。

追記:国立天文台は毎年10月の第4週の土曜日に一般公開しているそうです。

空を見る望遠鏡だけでなくスーパーコンピューターアテルイ2も駆使しているそうなので

そういった珍しいものも発見できるといいですね。

HP:国立天文台(NAOJ)

・・・・・ このブログはPTA庶務により更新しております ・・・・・